武 蔵 國 (二)

(む さ し の く に)

|

鶴見川を渡り、川崎市から横浜市鶴見区に入る。 町のお米屋さんだ。 スーパーと違って、こういうお店を見るとホッとする。 なんか“人情”を感じる店、という趣がするのだ。 |

横浜市鶴見区鶴見中央五丁目。

昔は情緒ある街並みだったんだろう。

|

生麦に入る。 本日祭日のため、貝屋さんが並ぶこのあたりも店は閉まっている。 その軒先に、アサリとイカが天日干しされていた。 |

生麦の「道念稲荷」:約300年前に遡る夏の”蛇も蚊も”祭りが有名。

ここ生麦(なまむぎ)は川崎宿と神奈川宿の“間の宿(あいのしゅく)”。

|

2時55分。「生麦事件之跡」 学校の教科書で御馴染みの、文久二年(1862)島津久光の行列の前をイギリス人リチャードソン等三人が乗馬で横切ろうとしたところ、薩摩藩士によって切りつけられた殺傷事件。 彼らは大名行列の前を横切ってはいけないことを知らなかった。 大名行列の前を横切ってもお咎めがないのは、「お産婆さん」だけである。 |

第 3 日 目:

2ヵ月後の4月14日

10時55分。前回の「新子安駅」から歩き始める。

鶴見区を過ぎて神奈川区に入ると、俄然神社仏閣が軒を連ねる。

ここは「熊野神社(熊野権現)」

神奈川宿は安政六年(1859)の横浜開港に先立ち、

宿内の寺院は諸外国の公使の宿泊施設として使われた。

この「成仏寺」も多くの社寺がそうであったように、この寺も幕末来日した、

宣教医師ヘボン(ヘボン式ローマ字の人)や宣教師ブラウンの宿舎として使われた。

江戸時代には東海道中の名井戸に数えられていた。

「宗興寺」:ヘボンの施療所の跡。医者としてだけではなく、

ヘボン式ローマ字、また日本で最初の和英辞典を完成した。

|

「宮前商店街」に入る。 浦島伝説にちなんだ亀をかたどった瓦せんべい。 州崎神社脇の「若菜屋」が代々受け継いできたそうだが、平成元年(1989)閉店したそうで、今は、ここ「浦志満」が引きついでいる。 |

|

商店街を出ると「第1京浜」にぶつかり、すぐこの「青木橋」になる。 「横浜駅」方面を見る。 JR東海道線・JR横須賀線・JR湘南新宿ライン・京浜東北線・東横線・京浜急行・相模鉄道・横浜市営地下鉄などが通っている。 |

JR「横浜駅」の手前を北西に入っていくと、旧神奈川宿になる。

下図・廣重の「臺之景」の面影が坂道に残っている。

「臺之景」

幕末、ここに砲台があり、外国船の入港を江戸に知らせる為の合図が打たれた。

現在の町名は「台町」なので、その砲台の名残かと思っていたが、

廣重画も「台之景」、1797年出版の「東海道名所図会」も「神奈川台」で

「砲台」とは関係ないことが判った。

昔の神奈川宿は海が目前で、袖ヶ浦とよばれ、大変風光明媚な所だったようだ。

現在は海の辺りがJR・私鉄の横浜駅やデパート、駅ビル、銀行、高層ビル、

そして上図のあたりはマンション群で、歩いていて海はもちろん見えず「臺之景」のような面影はない。

「臺之景」に画かれている坂の頂上付近の”さくらや”は、今”田中家”という料亭になっている。

これも昔の面影を残している。「文久三年」ということは1863年。

坂本竜馬の妻・おりょう(お龍)は竜馬の死後、この店で仲居さんとして働いていた。

|

「神奈川台の関門跡」。 横浜港開港後、外国人が何人も殺傷されたため、幕府は安政六年(1859)、横浜周辺の主要地点に関門や番所を設け、警備体制を強化した。そのうちの一箇所がここ。 しかし明治四年(1871)、他の関門とともに廃止された。 (案内板より) |

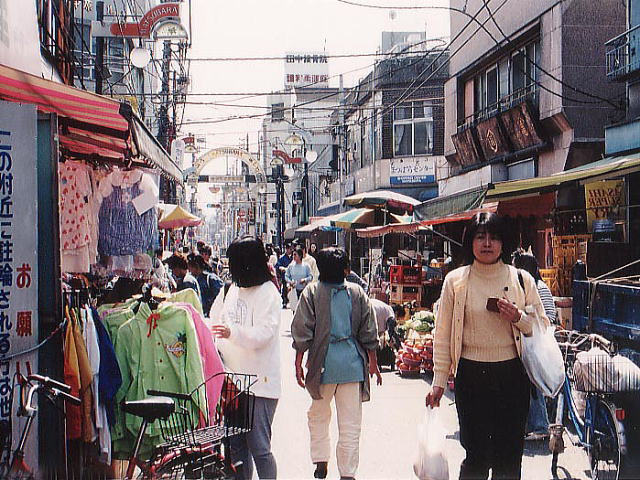

12時50分。神奈川宿から30分足らずで「松原商店街」。

安売りで、TVの特集番組でもお馴染みの商店街だ。もちろんここが旧道。

旧道が現在は商店街になっている地区は、道中に随所にみられた。

この商店街の手前辺りが昔は芝生村(しぼうむら・現浅間町)と言われ、人足や馬の休憩場所の

立場(たてば)があって、そこにはめし屋もあり、酒、わらじなども売っていたようだ。

|

1:15。 左に進んでJR「保土ヶ谷駅西口」着。 本日はたった7.8km。2時間20分。 近場なので、ひょいと行ってひょいと歩いてきた感じだ。 |

![]()

(神奈川県横浜市保土ヶ谷区)

「新町橋」

|

4月27日(日):9時10分。 JR「保土ヶ谷駅」から歩き始める。 すぐの四つ角に「横浜市地域 有形民俗文化財 金沢横町道標四基」の標柱と案内板があった。 |

| 向かって右から: |

| ① 「圓海山之道」: 天明三年(1783)建立 |

“円海山”は鎌倉への途中にある円海山護念寺。「峯の灸」で江戸時代有名だった。 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |

| ② 「かなさわ かまくら道」 天和二年(1682)建立 |

金沢八景への金沢道及び鎌倉への道標。 左面に“ぐめうし(弘明寺)道”と彫られている。 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |

| ③ 「杉田道」 文化十一年(1814)建立 |

“程ヶ谷の枝道曲がれ梅の花 其爪”とあり、句碑を兼ねた道標として、大変珍しい。 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |

| ④ 「富岡山芋大明神社の道」 弘化二年(1845)建立 |

富岡の長昌寺のことで、“疱瘡(ほうそう)”の守り神として信仰を集めていた。 |

程なくJR東海道本線の踏切をり、国道1号を渡ると、目前に保土ヶ谷宿旧本陣跡。

(その昔、当主と偶然知り合いになり、横浜・野毛近辺でよく飲みました)

「保土ヶ谷」:今井川の侵食による細長い谷間の地形を「ホト」「ホド」と言うことからという。

|

1号線を進み「保土ヶ谷歩道橋」で1号線を渡り、この二股は右の旧道に入る。 |

|

すぐ右側に「樹源寺」。 境内にあがってみる。 寺のすぐ裏は東海道線・横須賀線が走っている。 東海道線は15両編成。 この橙色と濃緑のツートンカラーは小田原・熱海のミカン畑をイメージしたもの。 |

「権太坂(ごんたざか)」:

往時は九十九折りの険しい山道で、最も急な一番坂、それに続く二番坂があったが、

昭和30年代の宅地開発で、今はなだらかな坂になってしまった。

(尚、恒例の正月2日・3日箱根駅伝の”権太坂”はこの旧道を走るわけではなく、国道1号線。為念。)

「投込塚」:街道往還の際、不幸にも行き倒れした人々の供養碑だ。

権太坂を登りきり、平坦な道をしばらく行き、旧道からちょっと左に入ったところにある。

「投込塚」からほんの2,300mのこの辺りはかって旅人が休憩する”立場(たてば)”で,

富士山を眺めながら食べる「ぼた餅」が名物だった。

この家も、もとぼた餅屋の一軒だったとのことだ。

そのすぐ隣が「境木地蔵尊」:武蔵國と相模國の國境だったので、その名がある。

この先から、相模國に入る。

しかし、我ながら「良いこと」を始めたものだ。平塚から電車賃往復数百円。

適当なところで昼飯を食べ、一日歩く。 健康に良く、おまけに経済的である。

(と、最初はのんきに考えていた。段々遠くなるに連れて、新幹線だ、宿泊費だ・・・。)

※

「掲示板」

訪ねていただいた記念に一言、足跡をお願いします。