相 模 國 (三)

(さ が み の く に)

当時、友人に送った賀状

![]()

(神奈川県小田原市)

「酒匂川」

翌年正月二日:早速歩き始める。

酒匂川(さかわがわ)橋上、『箱根駅伝復路』を応援の人達。箱根連山の右端に富士山が頭を出している。

選手はまだ来ないが、ここで待っているわけにもいかないので・・・。

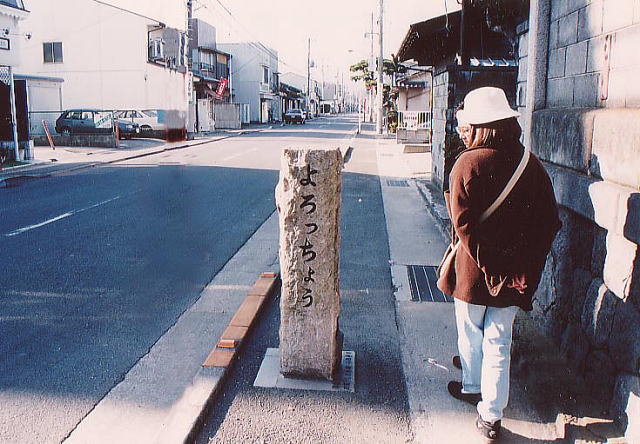

「よろっちょう=万町」

今回は次女も同行

静かな旧道だ。創業100年を越える老舗の蒲鉾屋がずらりと並ぶ。

江戸期から続く旅籠。 当時は”古”清水ではなく、”小”清水だったらしい。

「東海道中膝栗毛」で、弥次が ”おいらア小清水か白子屋にとまるつもりだ”

と言っている。

また、北八が五右衛門風呂の底を抜いたのも、ここ小田原の宿だ。

小田原城そっくりの「株式会社ういろう」:600年続く薬の「ういろう=透頂香(とうちんこう)」。

当時はこの丸薬を、これから箱根越えする人は息切れや喉の渇きに備えて、

また、逆に箱根を越えてきた人は江戸への土産として必ず買い求めた、という。

歌舞伎十八番「外郎売(ういろううり)」がこれ。今は名古屋名産の菓子、「ういろう」の方が有名か?

本物の「小田原城」:戦国大名北条氏の居城であり、

豊臣氏に滅ぼされるまで北条五代(後北条氏)・約百年間、関東支配の拠点であった。

小田原を過ぎ、風祭から板橋へ。静かな街並。

![]()

(神奈川県足柄下郡箱根町)

箱根東坂

箱根・三枚橋を渡り、小田原北条五代の菩提寺・早雲寺

旧湯本茶屋村の、最初の「猿沢石畳」

今回はここまで。

※

「箱根旧道・石畳」を歩くに当たっては事前に箱根町役場に出かけ、いろいろ資料を頂いた。

又この頃、箱根町立郷土資料館企画・神奈川新聞社発行の箱根に関する本を何冊か購入した。

明治34年(1901)の『中学唱歌』に掲載された「箱根八里」は、

当時、東京音楽学校が行っていた懸賞募集入選作。作曲の滝廉太郎は、「荒城の月」でもお馴染み。

箱根八里

鳥居 忱(まこと) 作詞

滝廉太郎 作曲

第一章 昔の箱根

|

箱根の山は 天下の険(けん) 函谷関(かんこくかん)も物ならず |

| 箱根の山は天下に轟(とどろ)く険(けわ)しい山であり またその険しさは、中国のあの有名な要塞(ようさい)である函谷関も物の数ではない 何故なら、非常に高い山が前に聳え立ち、またとても深い谷が後方にもあり、簡単には通れないようにされている 雲は山を駆け巡り、霧は谷をふさいでしまって見えない 昼なのにうす暗い杉並木や、羊の腸のように曲がりくねった細い道は苔がついていて滑りやすい また、一人でその番に当たれば、例え一万人の敵が攻めてきても打ち破ることができないのが、箱根の関所だ(それほど強固な天然の要塞だから、函谷関も物の数ではないのだ。) しかし、日本全国を武者修行などで旅をしていたつわものの武士は(その箱根の山を) 大刀を腰に差し、(わらじではなく)高下駄で、あのごつごつした箱根の岩尾根を縦横無尽に踏み越えていく きっと当時の武士はそのように大胆不適に箱根の山を越えていったのだろう |

さて、翌月2月、再び続きを歩く

「女転し坂」は道がずたずただ。

村人の制止を聞かずに馬に乗ったまま坂を登り、馬が転倒して女性が投げ出され死亡した。

そのため、女転し(おんなころし=女殺し)坂と名付けられたという

今回は娘が二人とも同行

「大澤坂」:

街道は当初、細いハコネダケを敷いていたが、滑りやすいので延宝八年(1680)石畳に換えた。

しかし石畳にしても滑りやすく、また転倒する者が絶えなかったらしい。

「箱根みち、殊の外わろし、例の徒行にて落馬も同前と申す計にころび申し候

(中略)二度ころび申し候、今日も、中間共・侍共の内に、ころび候もの多し」

(「箱根旧街道・石畳と杉並木」中、川路聖謨『下田日記』・東洋文庫から引用)

林間を抜けると、ひょいと”間の宿”の畑宿に出た

畑宿を過ぎるといよいよ急坂が続く。このあたりからが「雲助」の活躍の場であったようだ。

「雲助」とは、雲のように居住が定まらないからとも、また、

旅人を蜘蛛がエサを取るように捕まえるから、とも言われている。

そしてお互いを、実名ではなくその出身地である”甲州””信州”と呼びあった。

そして2月の、雪の「樫の木坂」。全長550mのつらい登り。

今は階段がつけられているが、往時は箱根山中一番の難所だった。

馬上の人も、降りて歩かなければならなかった。

|

|

「甘酒茶屋」到着 あまい甘酒で一息。 力餅:450円 (えんどう豆の黄粉) 甘酒:400円 |

「白水坂」:

雪に埋もれて石畳はまるで見えない

芭蕉の句に「箱根こす 人も有(ある)らし 今朝の雪」というのがある

しかしこの箱根の山道を享保十四年(1729)、八代将軍徳川吉宗の要望で、

長崎から象を江戸城まで呼び寄せた、というから象も大変なことだったろう。

三月にオス・メス二頭が長崎を出発し、途中メスは死んだがオスは五月下旬江戸に到着した。

関所は明六つ(午前六時)に開門、暮六つ(午後六時)に閉門され、夜半の通行は勿論禁止。

「入り鉄砲に出女」で厳しかったが、明治二年に廃止された。

東海道は松並木が当たり前だが、箱根は高地で空中湿度が高く、

そのため松の代わりに「杉」並木になっている。樹齢約370年。

芦ノ湖:箱根神社の赤鳥居と、なんとか富士山が見えた

さざなみが立っていなければ逆さ富士が見えたのに、残念

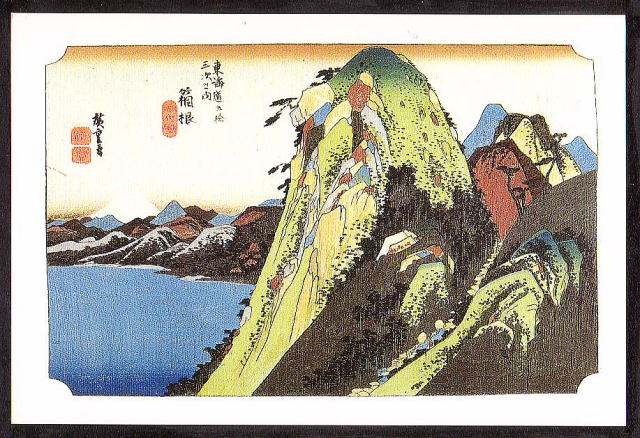

「湖水圖」

昔、祖母が”箱根山 駕籠で行く人担ぐ人 そのまた草鞋を作る人”

という“ことわざ”を教えてくれたことを思い出す。

3月下旬:「赤石坂」

ここでウグイスの鳴き声が聞こえた

2月の雪でこんなに荒れてしまった。

ハコネダケをかき分け進む。石畳も見えやしない。

「狭石坂」:登りが続く

石畳は1863年、徳川14代将軍家茂の上洛の際全面改修され、

明治中期(1890年頃)まで旧道は利用されていたが、

鉄路「東海道線」の開通により、その利用は激減・衰退した。

やっと「箱根峠」に着く。標高846mで東海道中最高地点。

ここで相模國と別れ、伊豆國に入る。

ここまでの登り道が「箱根東坂」、そしてこの峠から、三島までの下りが「箱根西坂」

両方足して、「箱根八里」

※

「掲示板」

訪ねていただいた記念に一言、足跡をお願いします。