駿 河 國 (二)

(す る が の く に)

![]()

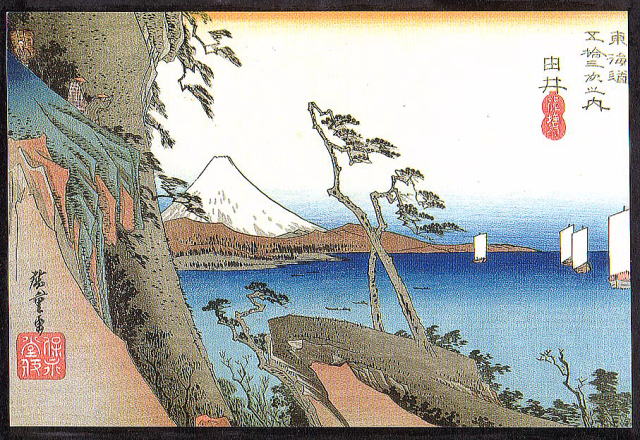

(ゆ い)

(静岡県庵原郡由比町)

JR「蒲原駅」を1kmほど歩くとこの二叉路

旧道は左手を行く 由比宿の入口だ

由比といえば、「サクラエビ」

漁になるほど採れるのは世界広しといえどもここだけ

明治27年11月のある夜、偶然「桜えび」が初めて網にかかった

したがって江戸時代の人間はこの「桜えび」の味を知らない

|

由比名物:桜えび 地元ならではの 「生桜えび」:600円 |

|

一番人気 「かき揚げ定食」:1200円 於:「由比桜えび館・桜えび茶屋」 |

本陣跡が「由比本陣公園」となり、園内に「東海道廣重美術館」がある

その本陣公園前が”由井正雪”の生家「正雪紺屋(こうや)」

左は格子戸(こうしど)、右は蔀戸(しとみど)になっている

「馬の水呑場」:

水を呑ませるだけではなく、馬体も洗った

今回は平地を歩く、ということで、母も同行

|

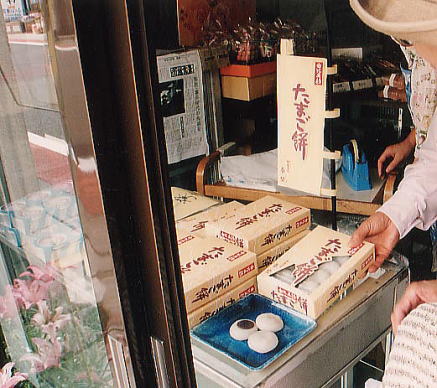

由比名物 :「たまご餅」 「東海道中膝栗毛」に ちゃや女: ”おはいりなさいやアせ 名物さとうもちヲあがりやアせ” と出てくる (於:「春埜屋」さん) |

JR「由比駅」に着く

次回越える、難所と言われた「薩った峠」(さったとうげ)」が見える

5月の旅はここまで。

8月は、前回の旅の終わりであるJR「由比駅」から歩き始める。3ヶ月ぶりの旧東海道だ。

「由比駅」の先で1号線を横切ってそのまま旧道に入ると、雰囲気は江戸時代になる

「寺尾」:昔の家並みは海沿いにあったが度々津波の被害を受け、

天和二年(1682)この高台に移って東海道とした

「小池邸」:大戸・くぐり戸・ナマコ塀・石垣など、

江戸時代の名主宅の面影を残している

間の宿:「西倉沢」・昔のままの道幅

当時は十軒ほどの休み茶屋があった。

「望嶽亭」:駿河湾越しに富士山の眺望が良いのでつけられた。

文人墨客が好んで休憩した。

傾斜はそれほどきつくはないが、だらだらしたミカン畑の道を登っていく。

「山菜を採らないで下さい」の注意書はあるが、「ミカンを・・・・・・・」の注意書はない。

8:25 「薩った峠 」に着いた〜!

街道一の富士山を見る名所

「薩った嶺 」

|

しかし富士山が見えない! 空中水蒸気が多い夏は やはり、無理だった |

|

ちなみに冬はこう見えます (案内板の写真を複写) |

富士山を諦めて、8月の峠を歩き出す

海越しに「三保の松原」が見える

さらに下る

下ってみると宅地造成なのか、林は切り開かれ旧道は跡形もない

ぐるっと回って興津川に向う

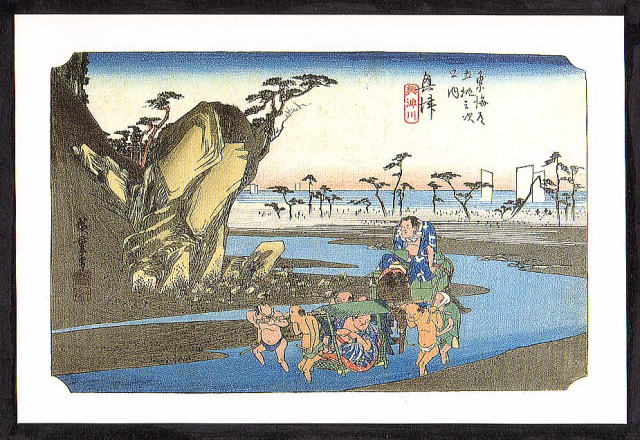

![]()

(おきつ)

(静岡県清水市興津)

「興津川」

興津川を渡り、1号線から旧道に入る

道を下るとすぐ ”供養塔”があった。「誰の供養塔なんですか?」と訊ねると

「うん、あのね、この辺は昔沼地だったの。チャンバラやったり狐火が出たり

あまり良いところじゃなかったの。チャンバラで死んだ人達のための塔なの。」

|

|

清見寺:奈良時代創建の禅寺

家康が”竹千代”と名乗った頃、度々ここに勉学に来たと言う

清見寺から1kmほど先、JR東海道本線の踏切を渡ると、久し振りに常夜燈を見る

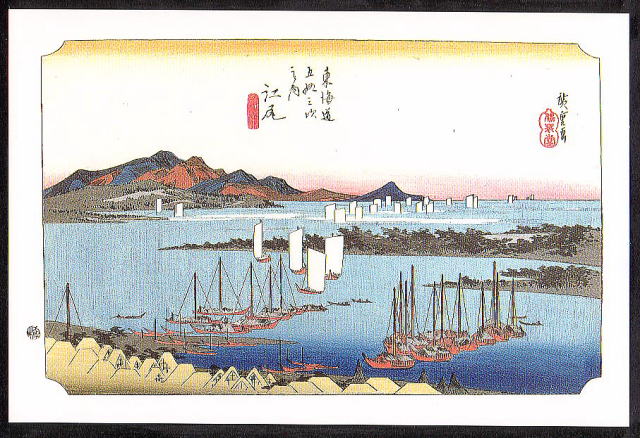

![]()

(え じ り)

(静岡県清水市江尻)

「三保遠望」

巴川に懸かる「稚児橋」の男の子の河童。橋の向こうは女の子の河童だった。

これを渡ると江尻の宿だ。

|

江尻名物:”追分羊羹” 12:30 やっと待ちに待った 「追分羊羹」に着く ”東海道三百年の味” 昔、この店は街道を行く諸国大名の休み茶屋として使われたんだそうだ |

|

分厚い茶色の竹の皮に包まれた蒸し羊羹。 見た目も大変上品で、 甘味が丁度良い 「歩いて来られたんですか? 今、お茶を入れましょう」 |

名物に疲れを癒し、また歩く。JRの線路を渡る。

「草薙神社」。JR「草薙駅」も、もう間もなくだ。

|

由比・興津・江尻の三宿、 約23kmを8月上旬に歩き、 こんなに焼けてしまった。 |

※

「掲示板」

訪ねていただいた記念に一言、足跡をお願いします。