遠 江 國 (三)

(と お と う み の く に)

![]()

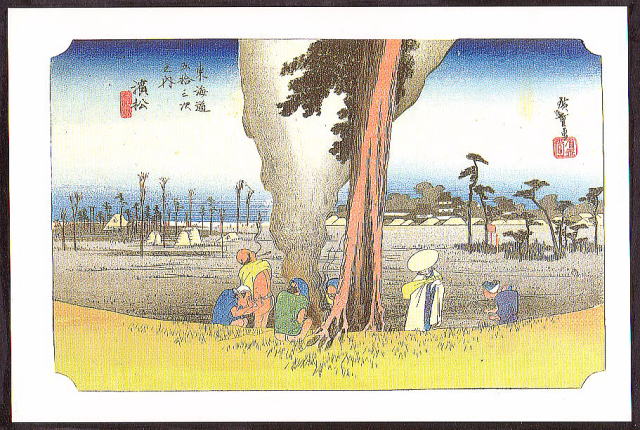

二回目の正月を迎えた

「冬枯ノ圖」

4ヶ月振りに浜松に戻る。

「高札場跡」、「杉浦本陣跡」を過ぎる。

名物「濱納豆屋」さん。 塩味の、乾いた納豆。

三ケ日町・大福寺が発祥らしい。

「二つ御堂」:道路を挟んで御堂が二つある。

藤原秀衡とその愛妾を弔う御堂だそうだ。

それにしてもこの辺、どこの家の庭にも梅の木が無い。

「これ、何という草ですか?」「ジャノヒゲ(大蛇の髭)です。」

(中略)

「嫁にきた40年前は、東海道の土手が向かいの家の前をずっと続いてました」

「何故この辺に梅の木がないかというと、梅は根元に風を嫌うからなんです」

「この程度の風は(当日、かなり強い風が吹いていた)いつも吹いています」

いろいろお話を伺った。ありがとうございました。

|

それぞれの家の西側は、 このように木を植えて、 風除けにしている。 なるほど、風が強い地なんだ。 |

![]()

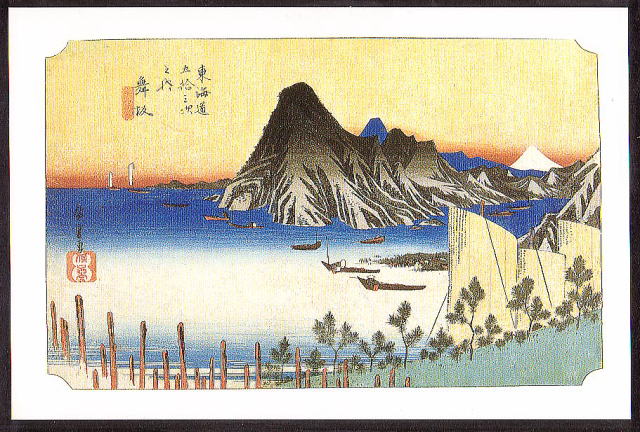

(まいさか)

(静岡県浜名郡舞阪町)

坪井・馬郡を過ぎ、舞阪に入る。

|

寒い寒い、 熱いラーメンが食べたい、 と思っていたらありました! 焼豚ラーメン 750円 喜多方ラーメン 530円 餃子 350円×2皿 焼豚(と言っても煮豚)が しょっぱかった。 於:「喜多方ラーメン坂内」 |

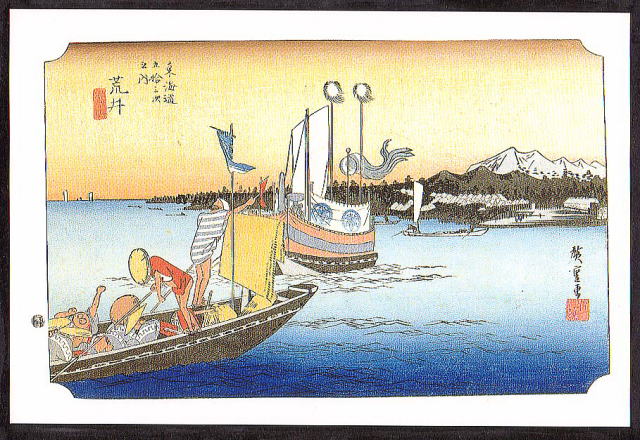

「今切真景」

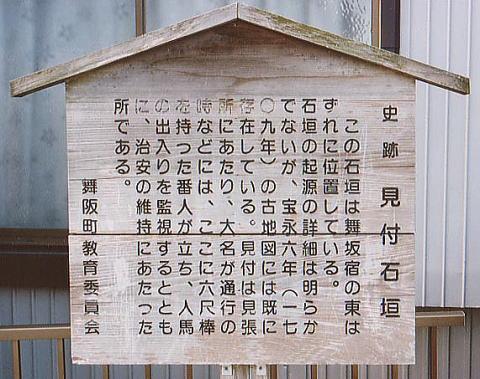

道の両側に「見付(宿場の入口の)石垣」が残されている。珍しい。

浜名湖が近くなると、さすが海産物の店が多くなる

脇本陣「茗荷屋」が復元されていた。入館無料。

上がってビックリ!立派な脇本陣でした。

「浜名湖今切渡し渡船場跡」:

昔はここから新居の関まで海上一里を船で渡った。

午後4時以降は船は出なかった。

現在は船ではなく弁天橋を渡る。

左、海側から吹いてくる2月の風が冷たく、強い。

![]()

(あ ら い)

(静岡県浜名郡新居町)

「渡船ノ圖」

箱根の関と双璧の「新居の関」:

慶長五年(1600)設置

現存の関所は安政二年(1855)建造のもの

| 荒 井 の 鰻 蒲 焼 (複製) |

| 江戸時代の新居宿の本陣旅籠屋では、浜名湖でとれた新鮮な天然鰻を蒲焼にして旅人に好評を博していた |

「渡船場跡」:

北の空が急に晴れる。夏みたいだ。

「飯田武兵衛本陣跡」

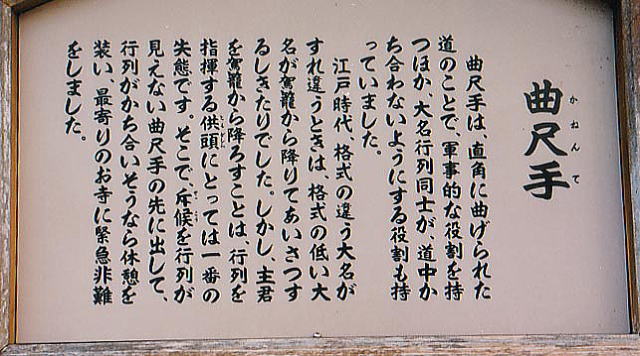

「棒鼻跡」:立札に曰く

”棒鼻とは駕籠の棒先の意味

ここは新居関の西境で一度に大勢の人が通行できないように

土塁が突き出て桝形をなしていた。

大名行列が宿場へ入るとき先頭(棒鼻)を整えたので

この場所を棒鼻と呼ぶようになったといわれる”

新居町教育委員会

![]()

(し ら す か)

(静岡県湖西市白須賀)

「立場跡」を過ぎ、白須賀宿に入る。

右、遠州灘からの強い寒風に目も開けられない。

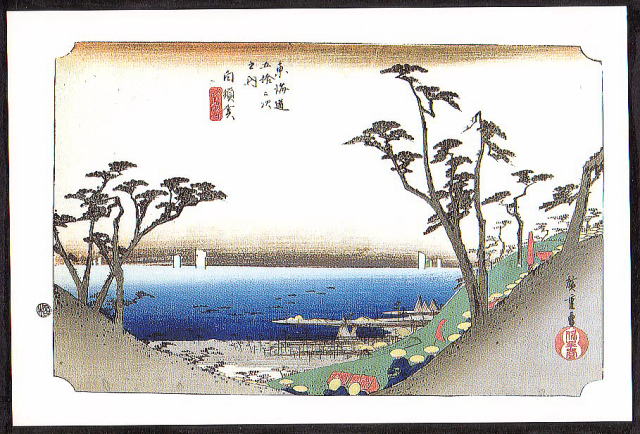

「一里塚跡」も過ぎ、いよいよ”潮見坂”にかかる。

振り返ると、遠州灘が見える。

京都から来た人は、ここで初めて太平洋を見た。

「汐見坂圖」

潮見坂を登りきると、「東海道名所図会」に富士山が

”はれわたるそらには松の木の間より鮮やかに見ゆる”

とあるが、全然見えなかった。

「曲尺手(かねんて)」

今日はよく歩いた。疲れた。もうじき日が暮れる。

間もなく1号線に出ると、そこにはバス停があるはずだ。

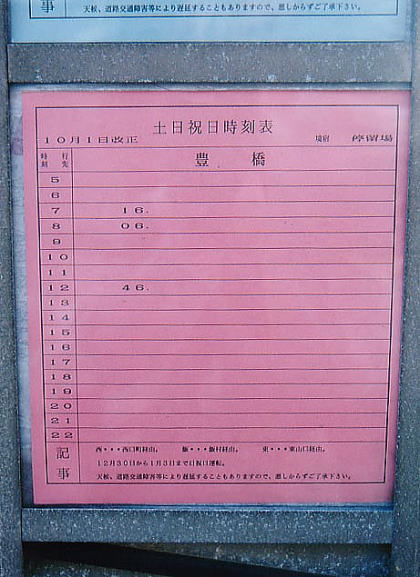

「えっ?」 バスは1日3本だけ! 今、16:45。 唖然!

1号線に出れば、バスは頻繁に走っていると思っていた。

暫く歩いてガソリン・スタンドでタクシーを呼んで貰い、

JR「新所原」まで行ってもらう。 やれやれ。

※

「掲示板」

訪ねていただいた記念に一言、足跡をお願いします。