三 河 國 (一)

(み か わ の く に)

|

3月。 例によって早朝、 5時10分家を出る。 |

|

平塚⇒三島 (東海道本線) 三島⇒浜松 (新幹線) |

|

浜松⇒新所原 (東海道本線) 新所原 8:24着 |

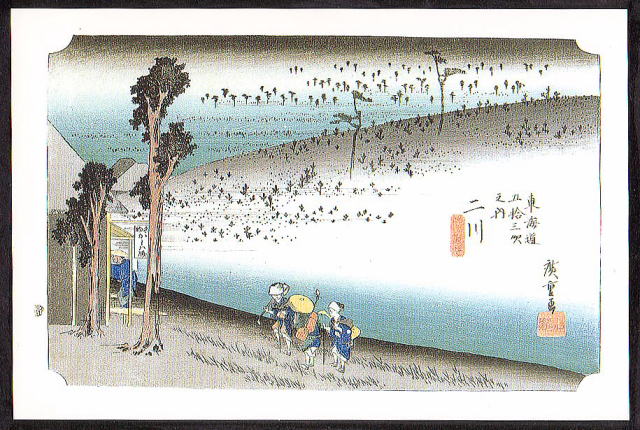

さて、また旅の続き。二川宿に向う。いよいよ三河國、愛知県に入る。

![]()

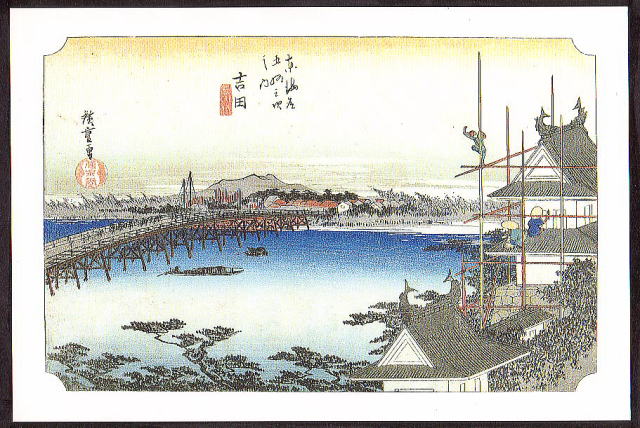

(ふたがわ)

(愛知県豊橋市二川)

「猿ケ馬場」

復元された「二川宿本陣」

復元された「高札場」

|

|

|

敷地内に資料館が併設され、 豊富な資料が展示されていた |

|

|

|

火打坂を過ぎると、こんなのを売っていました。これは何に使うんだろう? 何かの台? 庭に置く椅子代わり? |

|

次の宿場、 吉田を目指す。 単調な道が続く。 |

![]()

(愛知県豊橋市吉田)

豊橋市に入ると、なんと市電が走っていた! 懐かしい風景。

|

本陣跡は現在、 うなぎの老舗 「丸よ」 |

|

文政年間創業、 ”菜めし田楽”の 「きく宗」で昼飯 |

|

「菜めし」: 大根の葉入り 「田楽」: 豆腐に 八丁味噌 辛子 「まめ竹輪」と 「田舎和え」を 追加注文 ※田楽は本数が 多すぎる。 食べていて、 少々飽きる。 |

「豊川橋」

豊川に懸かる「豊橋」を渡ると次は御油宿だ。

![]()

(ご ゆ)

(愛知県豊川市御油)

名鉄名古屋本線「小田渕駅入口」の先辺り。

新しい格子がはめられている。歴史を受継いでいる。

「大社神社」手前で。

「姫街道」への分岐点。

「姫街道」=「本坂通(どおり)」:見付宿(磐田市)からここ御油宿まで、

”今切渡”を迂回する浜名湖北岸の道筋。途中「気賀」に関所があった。

”今切渡”を船で渡ることを嫌った女性の為の脇往還ゆえ”姫”街道というのだそうだが、

それにしては大きく迂回しすぎる。語源は諸説あるが、不明。

「旅人留女」

音羽川に懸かる五井橋を渡ると、御油宿。

小さな宿場だが、連子格子の家が並ぶ。

|

昭和19年(1944) 「国指定天然記念物」 ”御油ノ松並木” 樹齢300年以上の クロマツが600m つづいている。 説明版に曰く: 「夏は緑陰をつくり、 冬は風雪を防ぎ、 長く、旅人の旅情を なぐさめてきました」 |

![]()

(愛知県宝飯郡音羽町赤坂)

「関川神社」

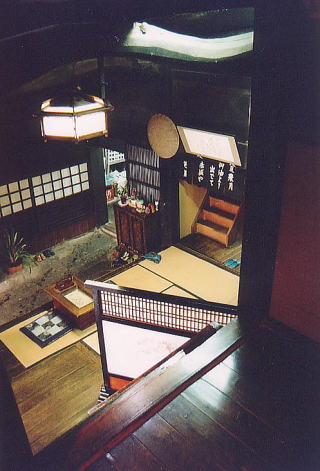

午後4時「大橋屋」到着。江戸時代から続く旅籠で、もとは「伊右ヱ門 鯉屋」と称した。

正徳5〜6年頃(1715〜6)の建物で,当時は間口9間,奥行き23間の大旅籠であった。

どうしても泊まりたかった旅籠。

|

|

|

まったくここは江戸時代そのままだ 随所に往時のままの雰囲気が伝わる |

|

二階から一階を見る 階段が急すぎて、見えない |

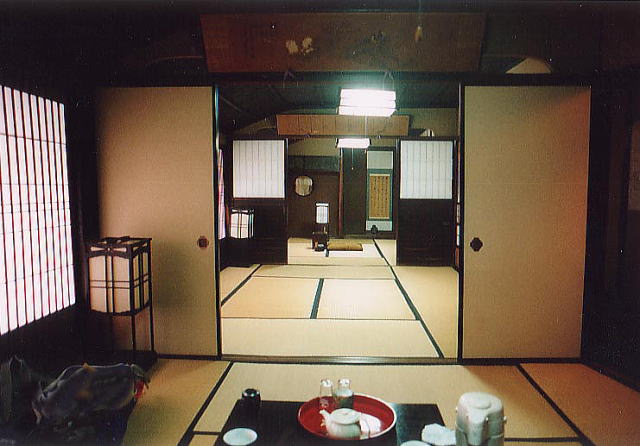

二階、表通りに面した客間。三部屋ぶち抜き。

奥の部屋が芭蕉が一夜を過ごし、句をよんだと言われる部屋。

襖で仕切られているので、プライバシー保護のため宿泊は一日一組限定だった。

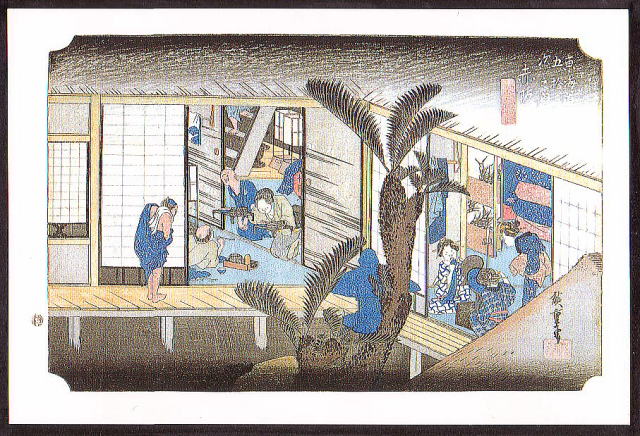

廣重画「赤坂・旅舎招婦ノ圖」(下図)はここ「鯉屋」を画いたものといわれる。

「旅舎招婦ノ圖」

「御油」「赤坂」間が東海道中一番距離が短く、1.7kmしかない。

旅籠に着き、歩き疲れた身体を湯船に浸して手足を伸ばす。

そして湯上りにイッパイやりながらの食事は、

昔の旅人にとっても楽しみだったろうと、ふと思う。

翌日の朝食:

「鮎の甘露煮」がなんとも美味だった!

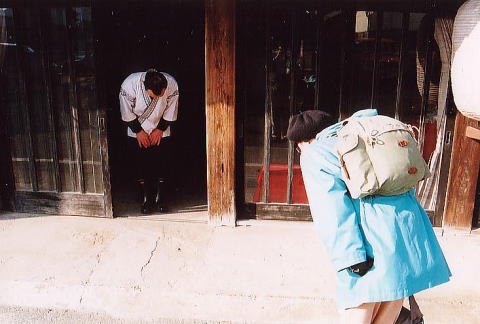

例によって記念写真

ご主人の顔が影に入ってしまった!(ごめんなさい)

ご主人の青木さんは十九代目。

「どうもありがとうございました。お世話になりました。」

「ありがとうございました。どうぞ、道中お気をつけてお出でください。」

さあ、次は「藤川」「岡崎」「知立」だ。

どんな出会いが待っているんだろう。

と、歩き始めて間もなく、自転車で登校途中の小学校4,5年の男の子、女の子数人が、

見知らぬ我々にすれ違いざま口々に「おはようございます!」と挨拶をして行く。

”いいなー、旧東海道は!”

「三河國(二)」に続く

※

「掲示板」

訪ねていただいた記念に一言、足跡をお願いします。