三 河 國 (二)

(み か わ の く に)

![]()

(愛知県岡崎市藤川)

昔の”本宿村”の入口。「冠木門(かぶきもん)」をくぐる。

「冠木門」:武家住宅に用いた門の形式で、室町時代には将軍邸の通用門としても

用いられたが、江戸時代には下級武士の住居の門となった。(「日本史広辞典」)

大きな道標がある。左が旧東海道。

その大きな道標

やがて「法蔵寺」。境内に家康が幼少の頃、手習いの折り草紙を掛けたという「御草紙掛松」がある。

|

寺を過ぎてしばらく行くと、 「すみません、この辺に法蔵寺というお寺がありませんか?」 「法蔵寺なら今通ってきたよ。」 「新撰組に傾倒していて、法蔵寺にある近藤勇の首塚を見に来たんです。」 「へぇー! どこから来たの?」 「神奈川県の(同じだ!)真鶴から。 高校が春休みになったもので・・・。」 |

|

ここで"本宿村"は終わり。 |

「名鉄名古屋本線」がわきを走る。「名電山中駅」近く。

|

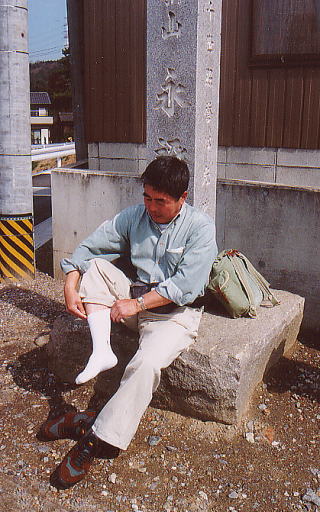

「名電山中駅」を過ぎて どういうわけか 右足の親指の付け根に マメが出来た。 小休止・治療 於:永證寺門前 |

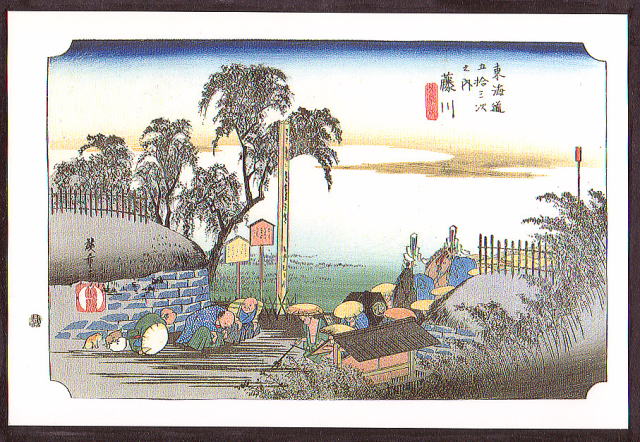

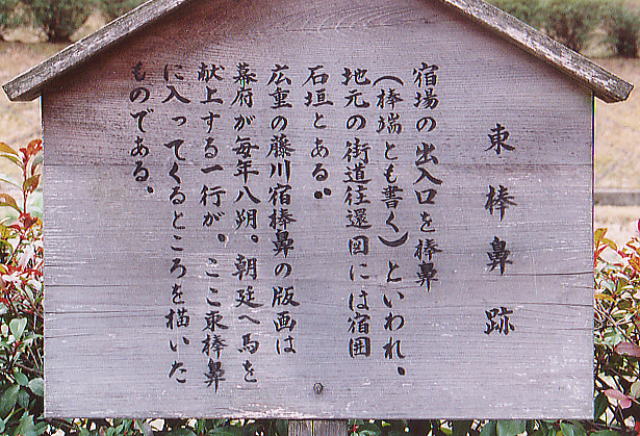

「棒鼻ノ圖」

藤川宿の入口、「棒鼻」

立派な商家だ。

脇本陣跡が「藤川宿資料館」になっている。

旧宿場の模型もあり、無人だが清潔だ。

担当の方が、日夜人知れず掃除をしているのが判る。

二又路に道標があった。

|

「吉良道道標」: 吉良まで15,6 kmくらいか。 吉良上野介はその地の領主で製塩業をおこし、私財を投じて洪水を防ぐ黄金堤を造った。 (「日本地名百科事典」による) |

名鉄の踏切を渡ると松並木。 ホっとする。

クロマツが約90本と案内板に書かれていた。

ところで12時をとっくに過ぎている。 あ〜、腹の虫が鳴る!

旧道は斜め左の道を入る。

おっ、道路を渡った右にレストランがある!

|

銀行の支店のような建物なので てっきりレストランだと思ったら 中華料理店だった。 満席。 店内でしばらく待つ。 円卓で相席になった二人の青年に 「この店は有名なの?」 と尋ねると、 「古くからある店です」 とのことだった。 |

|

オーダーした料理がきた! 「タイワン・ラーメン」 ”スープがうまいっ! 「焼豚(叉焼である)」 ”ちゃんと紅糟が塗ってある 多少香辛料を効かせて もう少し甘めでもいいかな?” 「餃子」 ”モグモグ、モグモグ” うまいっ! |

|

「中華定食」: ・青椒肉絲(うん、うん!) ・酢豚(これが濃厚!美味!) ・エビフライ(名古屋に近いせいか?) ・コーンスープ 味がしっかりしている。 ほんとにうまい! 旧東海道を歩く輩は 是非ここでの食事をお勧めする! 店名は「三国志」 |

![]()

(愛知県岡崎市)

八幡宮で小休止

いよいよ岡崎だ。「冠木門」と、”岡崎二十七曲がり”の案内板があった。

|

道々にある標石を頼りながら歩く。 |

|

右に曲がり・・・ |

|

左に曲がり・・・ |

|

ほんとに二十七曲がりである。 |

|

この辺りが岡崎城の大手門前で、「対面所」があったところ。 |

|

そろそろ二十七曲がりも終わりに近づく。 |

|

木町通り。 材木町三丁目 歩道が「木」で出来ている。 |

|

江戸時代の店の名残: 「唐弓弦(とうゆみづる)」 綿打ちの道具のこと。 |

田町辺り

|

銭湯だ! 「開業以来、80数年になります。」 |

板屋町:繁栄していた頃の面影が残る

「中岡崎交差点」:

反対車線は車の行列だが、こちらは殆ど走っていない。

やっとタクシーが来た! 「三河安城駅までお願いします。」

「三河安城」から新幹線。

しかし、この往復の交通費も馬鹿にならない。

ほんとに、えらいことを始めてしまった、とこの時思った。

次回、もう一度愛知県に来て、さらに三重県、滋賀県と

ますます遠くなり、宿泊日数も増えてくるのだ!

「三河國(三)」に続く

※

「掲示板」

訪ねていただいた記念に一言、足跡をお願いします。