三 河 國 (三)

(み か わ の く に)

![]()

(愛知県岡崎市)

「矢矧之橋」

県名「愛知」は ”年魚市潟(あゆちかた)潮干(しおひ)にけらし・・・”など、

歌枕の「年魚市」に由来する。(「日本地名百科事典」)

(朝5:50、平塚の家を出て新幹線で豊橋まで来た。)

「名鉄名古屋本線」・豊橋発8:45の特急列車が入線。

「東岡崎」までの間、車窓から前回歩いた道がよく見えた。

(この特急、時速120kmで走る。速っかたナー)

「東岡崎」で各駅停車に乗換え、「岡崎公園前駅」に。

途中、車窓から岡崎城が見える。

八丁味噌工場の外観だけでも見てみようか、と「まるや」さんに寄ってみると、

「どこまで行くの? えっ、京都まで! まあ、この奥が工場だから見て行きなさい。」

次の人にバトンタッチされ、「時間がないそうなので、なるべく早く工場内を・・・」と、

さらに女性に引き継がれ、広い工場内を手早く案内してくれた。 当方、恐縮。

樽の中の味噌4t、上に乗っている石も4t!

3年熟成させる。 この樽は100年使っているという。

「八丁蔵通り」:

「この通りは、TVがよく撮影に来るんですよ。」

創業六百六十有余年だそうだ。

|

挙句、味噌田楽までご馳走になる。 ほんとにありがとうございました! |

八丁味噌の工場を出たら、「どこ迄行くの?」「京都まで。」

と、しばし立ち話。

矢作川に懸かる矢作橋。 500kmのうち、328.5kmまで来た!

|

矢作橋を渡ると日吉丸と蜂須賀小六の出会いにちなんだ像がある。 |

![]()

(ちりゅう)

(愛知県知立市)

そしてすぐ「浄瑠璃姫菩提所」誓願寺。

奥州下向途次の牛若丸と、矢矧(矢作)の長者の娘・浄瑠璃姫との恋物語。

この物語の”語り”が浄瑠璃の発祥。

さらに歩いて「永安寺」:雲竜の松

もうじき「猿渡川」

|

「猿渡川」を過ぎ、 「来迎寺公園」で小休止。 水・チョコレート・ピーナッツ 12時30分を過ぎている。 例によって、空腹! 歩いているんだから、仕方がない。 |

|

来迎寺町信号十字路の 「元禄九年(1696)建立」道標。 この面には、 「八橋山無量寺」と彫ってある。 |

そしてすぐ「来迎寺一里塚」

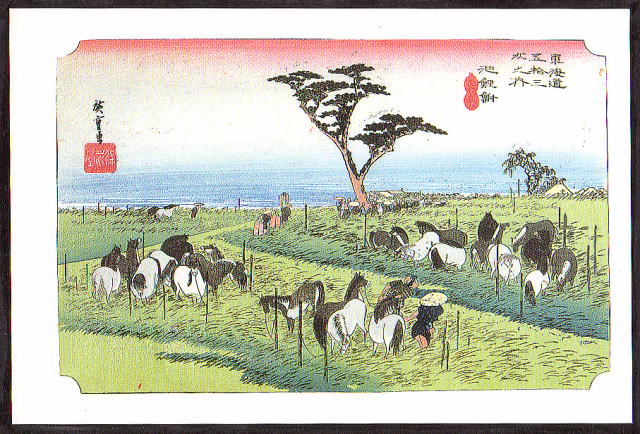

「首夏馬市」

「知立」は江戸時代「池鯉鮒」と書かれた。

「知立松並木」:案内板に曰く

”戦前までは昼なお暗いほど鬱蒼としていたが、昭和34年の伊勢湾台風により、

60〜70%の松が折られたり、根ごと吹き倒されてしまった”

ところで、もう1時30分。 どこか昼飯の・・・と探すが、ない。

|

「ああ、あった、よかった。 やってる、営業中よ!」 ”うなぎ”が名物の地だから やはり”うなぎ屋”さんだ。 |

|

と、店頭に着いた途端、 看板が”準備中”に換えられ、暖簾が仕舞い込まれるところ。 ここで逃したら百年目! 慌てました! 「あっ、あっ、あっ・・・! ちょっ、ちょっと・・・!」 と、駆け寄ってお願い。 |

|

蒸さずに焼きあげている 焼き上がるまで30分。 腹ペコだと言ったら 大盛りにしてくれました。 そしてゴハンの中に もう一枚うなぎが入っている! ※昼の営業時間が終るところだったのに、勝手を言って申し訳ありませんでした。 ご親切が忘れられません! |

「知立神社」:創設者・伊知理生命(いちりゆうのみこと)、

にちなんで”ちりゅう”=池鯉鮒=知立となったらしい。

「逢妻橋」

忠実に旧道を行く。

|

左の立柱に、 ”旧「芋川」の地 ひもかわうどん発祥地”と記してあった。 |

ここも格子戸の家だ。関東地方では、今は殆ど見られない。

境川に懸かる「境橋」を渡ると、いよいよ「尾張國」に入る。

|

本日は旧道からほんのちょっと入ったビジネスホテルに泊まるため、缶ビールを買うべく「酒屋さん」を探していたら、あった! 思わず駆けて行く。 |

|

|

| 缶ビールをしこたま仕入れる | 4:20 ホテル着 |

※

「掲示板」

訪ねていただいた記念に一言、足跡をお願いします。