近 江 國 (四)

(お う み の く に)

![]()

大晦日である。

| 平塚発 6:22 | |

| 小田原着 6:45 | |

| . | |

| 小田原発 7:06 ひかり151号 | |

| 米原着 8:50 |

米原発 9:02

草津着 9:45

草津発 9:47

手原着 9:52

前回の「手原」駅着。

さて、いよいよ大詰め。

本日(大晦日)は石部宿・草津宿・大津宿(泊まり)

明日(元日)は大津から京三条大橋である。

上鈎(かみまがり)辺り。「東海道 手原村 火打石屋 火口屋辰之助」の屋号。

静かな街並み。

|

|

川辺に入る。正面にも道標がある。

正面は金勝川の土手。

その道標:「中仙道 でみせ」

「東海道 やせうま坂」となっていた。

一里塚跡を過ぎ、おや?

門松の形が面白い。

「目川の立場跡」

普通のお宅の庭に立て札があった。近づいてみると・・・

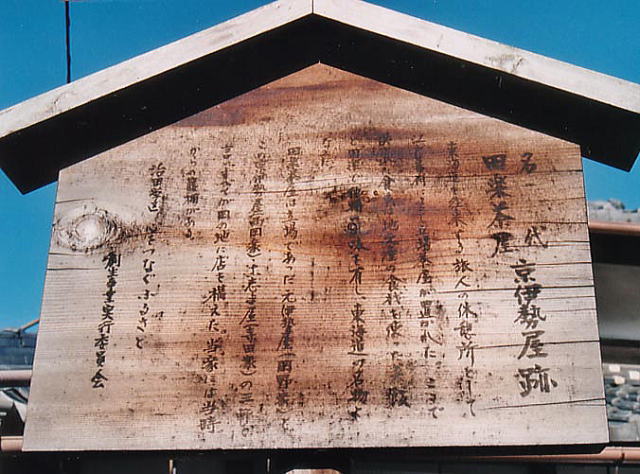

田楽茶屋「京伊勢屋跡」だ。

この手前には「目川立場 田楽茶屋 元伊勢屋跡」の同じような案内板があった。

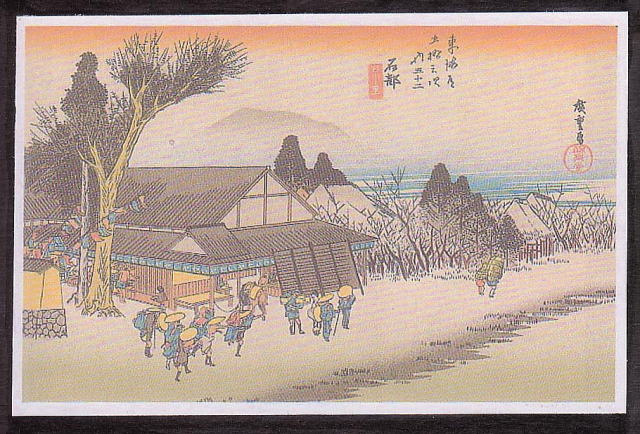

「目川ノ里」

目川名物は菜飯に田楽豆腐で、図のような茶店が何軒もあったようだ。

しかし、目川は手原を過ぎ石部宿の外れ、草津宿と言っても良い位の場所だ。

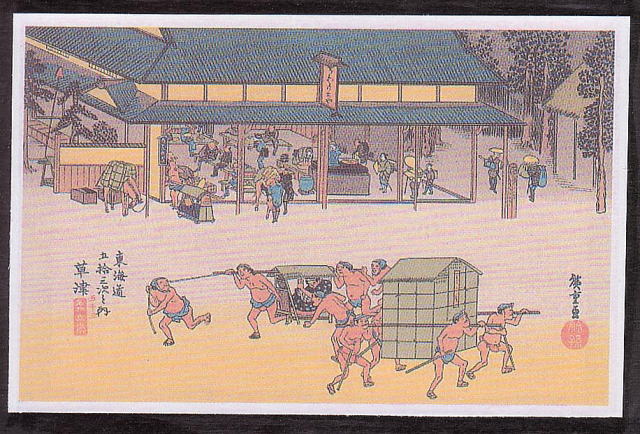

そしてこの廣重画・石部宿「目川の里」は、

先に出版された「東海道名所図会」の挿絵と瓜二つである。

昭和35年(1960)東京国立博物館資料課長であった近藤市太郎氏は、

廣重画・「蒲原」、「庄野」が実景とあまりにも異なること、そしてこの「目川ノ里」などから、

”広重、東海道を旅せず”の口火を切った人だ。

サザンカの咲く12月なのに、何故か額に汗をかく。

気温が高くもないのに、何故だろう?

岡の辺り。汗を拭きながら、写真を撮り続ける。

間もなく東海道新幹線のガードだ。

![]()

(滋賀県草津市)

10:55 「うばがもちや」着。元禄十二年(1699)創業。

草津に身を潜めた乳母が、餅を作っては売り、幼子を育てた。

その餅の形は乳母が幼君に奉じた乳房を表したものだそうで、

中はもち米、それをこし餡で包み、上にぽちっと白餡がついている。

一口で食べられる大きさで、それほどべたつく甘さではない。

「名物立場」

「うばがもちや」で、旅人が休んでいる風景が描かれている。

が、この画も「東海道名所図会」の挿絵「うばがもちや」に酷似。

ヒレかつ鍋定食

汗をかいたためか、お茶を何杯も飲む。

11:30 出発。

12月の寒空なのに、腕まくりをしている。

何故、汗が出るのか?

草津川を渡ると「横町道標」:

”左東海道いせ道” ”右金勝寺、志がらき道”

上胸がなんとなく息苦しい。しかし、あまり気にせず歩きつづける。

宿場の中心地に入る。

右の土手が草津川。その下にトンネルがある。

ここもいわゆる天井川だ。

「追分見付」:

”右東海道いせみち” ”左中仙道美のぢ”

ここが”中仙道”への分かれ道

国史跡「草津宿・田中七左衛門本陣」:

年末のため休館、見学できず。

酒蔵だ!「道灌蔵」と書かれていた。

江戸城を築城した大田道灌が祖先の「大田酒造」さん。

普通よりも小さめな酒琳だ。

時間があれば見学させて頂きたい、立派な蔵だ。

江戸時代からつづく旅籠「野村屋」さん

12:05 「立木神社」

「やぐらはし」

|

冷や汗が止まらない。 写真を撮るのも、 歩くのも億劫になる ここ迄我慢してきたが 心臓の鼓動が激しく、 自分でも只事ではない、 と思う。 |

|

|

12:40 上北池公園 野路一里塚跡 四阿屋風の休息所があり、 休憩す。 チョコレート、水。 15分間休んで歩き出すが 鼓動、激しい。 |

1:00 「南草津病院」が目に入り、駆け込む。大きな病院だ。

年末で病院は休み。当直の先生と看護婦さん。

血圧 96−78! 脈拍90。心房細動。

医師曰く:本来なら入院のはずだが、大晦日だし循環器の先生不在で入院の意味がなく、

自宅の神奈川まで帰るのはダメ。宿泊予定地の大津に向かうこと。勿論交通機関で行くこと。

安静を保つこと。

薬を渡され、病院を出る。しかし、ほんとに病院があって良かった。

が、歩いてはいけない、これは困った。

仕方なく、電車で大津に向かうことにする。

※

「掲示板」

訪ねていただいた記念に一言、足跡をお願いします。